地震大国である日本において、建築物の耐震性は関心度の高いトピックと言えるでしょう。

住宅の耐久性を保証するものとして「耐震等級3」の認定を伝えている不動産会社は多くありますが、実際にどのくらいの耐震性を示した指標なのか、生活する上で安心できるものなのかどうか詳しく解説させていただきます。

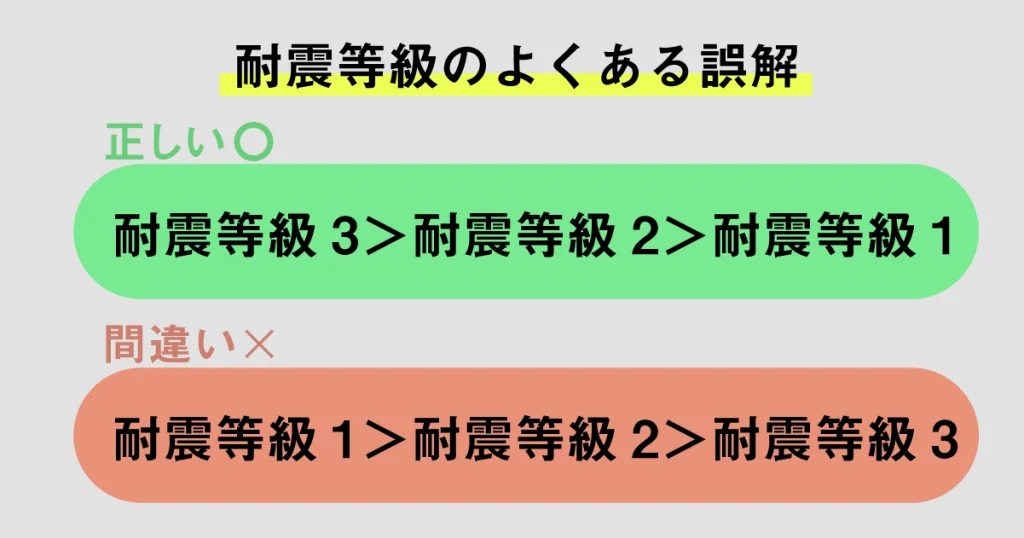

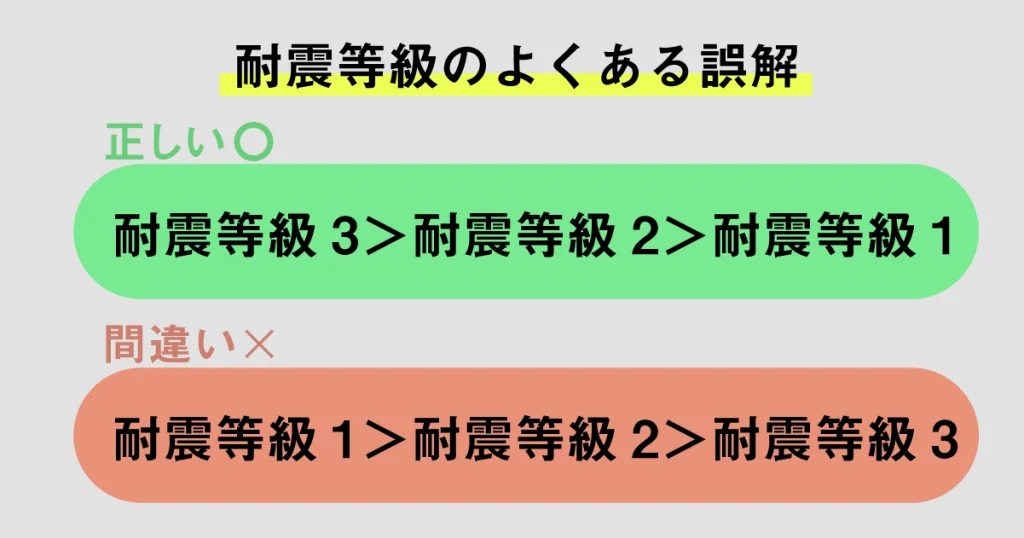

また耐震等級は「耐震等級1」から「耐震等級3」までグレードがあり、その認定レベルごとの耐震性の違いについても触れさせていただきます。

なかには「耐震等級3相当」など似た言葉もありますので、混同しないように注意が必要です。

これから住宅購入を検討される方々が、必要な耐震性を知れるように「耐震等級」について網羅的にご紹介させていただきます。

「耐震等級」という言葉はよく耳にするけど、

具体的にどのようなものかわからない…

災害に強い家を求める方は必見です!

将来マイホームの購入を検討されている方は、この機会にぜひ確認してみましょう!

【結論】地震に強い家をお求めの方なら耐震等級3は後悔しない!

結論から申し上げますと、マイホームに求める基準として耐震性の優先度が高い方であれば後悔はしないと考えられます。

大規模災害への備えができると心理的負担を軽減できますし、場合によっては保険料や住宅ローンなどの経済的負担を減らす可能性も。

まずは等級別の違いについてご紹介させていただきます。

耐震等級3とは

耐震等級とは、建物の耐震性能を評価する指標のことです。等級は1から3まであり、数字が大きいほど耐震性能が優れていることを示しています。等級の数字が低い方が優れているように感じるかもしれませんが、正しくは等級の数字が高い方が優れています。

つまり、耐震等級3は、もっとも高い耐震性を持っているということです。

具体的には、耐震等級3の建物は、震度7ほどの地震にも複数回耐えられるとされています。災害時に重要拠点となる消防署や警察署は、耐震等級3を基準とすることが義務付けられていることからも、耐震性の高さが分かるでしょう。

建物に耐震等級3と表示するためには、国土交通省が認めた住宅性能評価機関による審査を受け、認定を受けなければいけません。そのため、耐震等級は信頼性が高い評価です。

ここからは等級別の耐震性能の違いを説明させていただきます。

耐震等級1との違い

耐震等級1は、現行の建築基準法に基づいた、最低基準の耐震性能を持つ建物です。

最低基準とはいえ、日本の耐震性能は水準が高いため、震度5強ほどの地震では損傷しません。

また、震度6〜7ほどの地震でも倒壊しないレベルです。

しかし、耐震等級1の建物は、大規模な地震に対しては十分な耐震性が保証されていません。

大地震が発生した際には、すぐに倒壊することはなくても、建物が大きく損傷する可能性が考えられます。

より安心な暮らしを望む場合は、耐震等級1では不十分です。 一方、耐震等級3は、地震の揺れに対する耐久性が大幅に向上し、耐震等級1の1.5倍の耐震性があります。

耐震等級2との違い

耐震等級2の耐震性は、耐震等級1の約1.25倍です。

良好な状態で長く住める住宅であることを認定する「長期優良住宅制度」では、耐震等級2が基準のひとつとなっています。

学校や病院といった災害時の安全拠点も、耐震等級2が基準です。

耐震等級2は、震度6強〜7の地震でも、軽度の補修によって長く住み続けられます。

しかし、2016年に発生した熊本地震では「耐震等級2の住宅も損壊した」と、大きな話題を呼びました。

熊本地震は、震度7の揺れが28時間以内に2度発生するという珍しいケースです。しかし、耐震性を重視する家庭では、等級3の検討が推奨されます。

耐震等級3相当との違い

耐震等級3と間違えやすいのが、耐震等級3相当です。

耐震等級3相当は、耐震等級3に準じた設計であり、実質的な耐震性能も同等だとされています。

しかし、耐震等級3相当は、住宅性能評価機関による正式な認定を受けていません。

公式の認定がないため、耐震等級3よりも安価で販売されていますが、住宅ローンの金利優遇や地震保険の割引は受けられないことがデメリットです。

また、本当に耐震等級3相当の耐震性があるのかは分からないため、住宅を購入する場合は注意が必要です。

耐震等級3相当の注意点

- 住宅ローンの金利優遇が受けられない

- 地震保険の割引が受けられない

建築基準法において、耐震等級3は最も高い耐震評価を受けているということですね!

そうはいっても…ほんとに家を守ってくれるのかな…

そう思う方もいますよね、

国土交通省が公開している実例を次の章で説明させていただきます!

【実例】耐震等級3はどのくらいの被害に耐えられるの?

(参考:国土交通省HP)

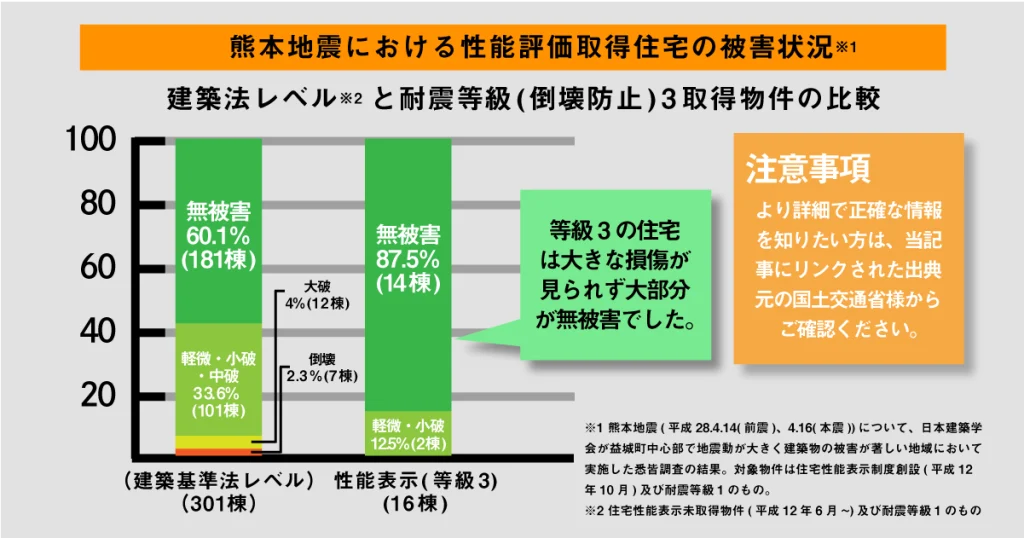

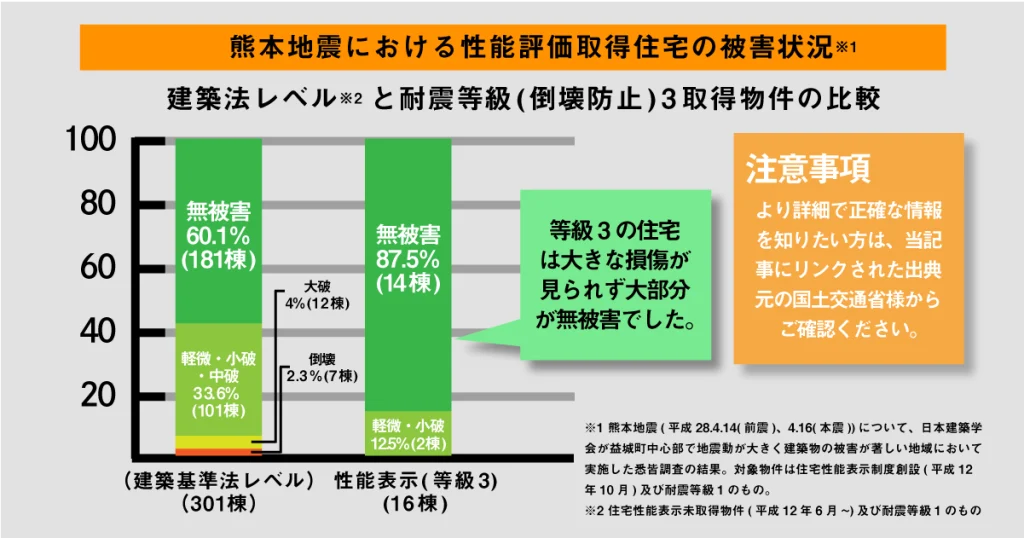

上記の図は、2016年に熊本県と大分県を中心に発生した大規模地震からみた性能評価取得住宅の被害状況になります。前震マグニチュード6.5、本震マグニチュード7.3を記録し、余震も頻発した日本の歴史に残る大地震となりました。

この図からは耐震等級3を取得した住宅の87.5%が無被害であることが読み取れます。

近い将来に、マグニチュード8~9クラスの大地震”南海トラフ地震”が来るとも言われているし、災害の備えはしておかないとだね…

“備えあれば憂いなし”!

求める基準は人それぞれだけど、備えておけば心は落ち着くね!

\フジケンの分譲戸建てはすべて耐震等級3取得!/

耐震等級を決める4つの要素

ここまでで耐震等級が建物の強度を示す重要な指標であることがわかりました。

ここからは耐震等級を認定する上で必要な要素について説明させていただきます。

建物の強度には、以下の4つの要素が関係しています。

耐震等級を決める4要素

- 建物の重さ

- 耐力壁の数

- 耐力壁のバランス

- 床の硬さ

これら4つの要素について、詳しく説明させていただきます。

①建物の重さ|軽いほど耐震性が高い

もしかしたら、「建物は重みがある方が地震に強そう」と思う方もいるかもしれません。

しかし、建物が重いほど地震のエネルギーを受けやすく、揺れが大きくなりやすいです。

一方で、軽量な材料を使用した建物は、地震のエネルギーを効率的に受け流せるため、損傷を抑える効果があります。

特に木造住宅は、基礎が軽く弾力性があるため、耐震性が高いです。

また、建物の上部が重いと地震時に揺れやすいので、屋根材は瓦屋根よりもガルバリウム鋼板のような軽量素材を選ぶと、耐震性が上がります。

②耐力壁の量|多いほど耐震性が高い

耐力壁とは、横からの圧力に抵抗する力を持った壁のことです。

耐力壁の数が多いほど、地震時に建物全体をしっかりと支えられ、倒壊のリスクを軽減できます。

また、耐力壁は地震の揺れだけではなく横からの風圧にも強いので、台風が多い地域でも安心です。

耐震等級3の住宅では、必要な耐力壁の数が決められており、規定を満たすことで高いレベルの耐震性が実現できます。

③耐力壁のバランス|バランスがよいほど耐震性が高い

例えば、耐力壁が一部に偏ると地震時に揺れやすくなったり、変形したりする可能性があります。

耐力壁が適切に配置されていれば、建物全体で地震の力を受け止めて、分散させられるのです。

基本的に、耐力壁は角となる部分に設置しますが、間取りによって適切な位置は異なります。適切な位置に耐力壁を設置するためには、設計に関する専門知識と、職人の技術力が不可欠です。

④床の硬さ|硬いほど耐震性が高い

耐震性が高い建物をつくるためには、柱や壁だけでなく床の強度にも目を配る必要があります。

硬い床は水平剛性が高く、横からの揺れや風に強いからです。

床が硬ければ、建物全体が一体となって地震の揺れに対応できるため、耐震性が向上します。

逆に柔らかい床材を使用すると、地震の揺れが床の一部に集中してしまい、建物が捻れる原因となります。

床の硬さは建物の耐震性能に大きく影響するため、耐震等級3を目指す場合には、強度の高い床材を選ぶのがおすすめです。

意味ない?耐震等級3で得られる3つのメリット

ここまで耐震等級3は地震に強いことを説明しました。

ここでは、耐震等級3の大地震に対しての強さ以外にも触れながら、認定によって得られる3つのメリットについて説明します。

耐震等級3の3つのメリット

- 大型地震への備えとなり、心理的負担を減らせる

- 住宅ローンの金利が優遇される

- 地震保険の割引率が高い

メリット①:大型地震への備えとなり、心理的負担を減らせる

耐震等級3は、建築基準法の1.5倍の耐震性能を持つ住宅です。大型地震が発生しても建物の倒壊リスクが低いだけでなく、住む人の地震に対する不安やストレスが軽減されるので心理的負担を減らす効果があります。

前述しましたが、熊本地震の被害状況調査をご覧ください。耐震等級が大型地震の備えとして如何に有効的であるかを確認できます。

石川県の能登半島地震が記憶に新しいと思います。大型地震は人命を奪ってしまうおぞましい災害であり、十分な警戒が必要です。

メリット②:住宅ローンの金利で優遇制度を受けられる

耐震等級3の住宅は、一部の金融機関で住宅ローンの金利優遇制度が適用される場合があります。これは、地震に強い住宅が評価され、リスクが低いと判断されるためです。

住宅ローンは借入額が多いほど、わずかな金利差でも返済総額に大きな影響が出ます。耐震等級3の住宅は、耐震等級1〜2に比べて購入費用が高額です。しかし住宅購入時には、借入金利が優遇されることによって、金銭的な負担が長期的に軽減できる点も考慮するといいでしょう。

メリット③:地震保険の割引を適用できる

耐震等級3の住宅は、地震保険の保険料が割引されることがあります。

地震保険料の割引率は耐震性能に応じて決まり、耐震等級1は10%、耐震等級2は30%、耐震等級3は50%です。

これにより、長期的な保険料負担が軽減され、経済的なメリットが得られます。地震保険に加入する際には、耐震等級を証明する書類を準備しておくとスムーズです。

例えば、年間5万円の地震保険料金だとしたら、耐震等級3の住宅なら25,000円も安くなるということです。 地震保険料は、立地や住宅の面積などによっても異なります。しかし、安い金額ではありませんし、毎年かかるものなので、割引率が高いのは大きなメリットです。

\フジケンの分譲戸建てはすべて耐震等級3取得!/

フジケンの新築分譲戸建ては、耐震等級3の取得だけでなく

加えて制振装置の設置もあり、繰り返される小さな揺れにも強い!

地震に強いマイホームを探されている方は、

ぜひフジケンの物件を覗いてみてください!

デメリットもある?耐震等級3の家を購入する後悔の声4選

これまで等級別の耐震性の違いや、実際のデータに基づいた被害状況について説明させていただきました。大規模地震にも耐えうる高い耐震性を知ることができましたが、取得物件に住んでいる人の中には後悔している人も?見落としがちな後悔ポイント4つを事前にチェックしてみましょう!

後悔の声4選

- 「耐震等級3相当」で「耐震等級3」ではなかった…!!

- 間取りが制限されてしまい、マイホームの自由度が下がる

- 着工前に申請しなければ、「耐震等級3」は実現しない

- 建設期間が延びてしまう

後悔①:「耐震等級3相当」で「耐震等級3」ではなかった…!!

「耐震等級3相当」という表現に注意が必要です。「相当」とは、実際に耐震等級3の認定を受けていない場合でも使われることがあります。実際に耐震等級3の認定を受けるためには、専門の機関による審査を通過し、正式な証明書を取得する必要があります。

確認を怠ると、期待した耐震性能を得られず、いざという時に安心できない事態になりかねません。

耐震等級3相当に関する注意リストはコチラをチェック!

耐震等級3相当…紛らわしい…注意が必要ですね!

後悔②:間取りが制限されてしまい、マイホームの自由度が下がる

耐震等級3を取得するためには、建物の構造を強化する必要があります。

そのため、間取りの自由度が制限されることがあります。柱や壁の配置が厳密に規定されるため、希望する間取りやデザインが実現できない場合があります。

家族のライフスタイルに合わせた間取りを優先する場合、耐震等級3にこだわりすぎると後悔することがあるでしょう。

後悔③:着工前に申請しなければ、「耐震等級3」は実現しない

耐震等級3の認定を受けるためには、建設計画の段階で申請が必要です。

着工後に耐震等級3の取得を希望しても、すでに構造が決まっているため変更が困難です。

申請のタイミングを逃すと、せっかくの耐震等級3のメリットを享受できず、後悔することになります。計画段階で建築士や施工業者と綿密に打ち合わせを行い、申請を確実に進めることが重要です。

後悔④:建設期間が延びてしまう

耐震等級3の認定を受けるためには、詳細な設計や追加の構造強化が必要となるため、通常の建設期間よりも長くなることがあります。

特に、認定取得のための審査や確認作業に時間がかかる場合があり、その結果として建設スケジュールが遅延することがあります。

引っ越しの計画や予算に影響を及ぼす可能性があるため、事前に建設期間の延長を見越してスケジュールを立てることが大切です。

フジケンの新築分譲戸建は耐震等級3取得済みの建売物件!

建設期間の遅延はなく、ご購入後スグに住み始められます!

耐震等級3の認定を受けていても100%倒壊を防げるわけではありません!フジケンの新築分譲戸建は、耐震等級の認定以外にも制振装置の設置など地震に強い家づくりに努めています!

耐震等級3は本当に必要?耐震等級1で大丈夫?

耐震等級1でも、法律上の基準を満たしており、震度5程度の小規模な地震では損傷を免れられる強度です。

しかし、大地震が発生するリスクが高い日本において、家族の安全や長期的な安心感を考慮すると、耐震等級1では大きな不安が残ります。

特に新築住宅を購入する場合は、何十年と住み続けることになります。

耐震等級3の家を建てることは長期的な安心感につながるので、1度検討してみてはいかがでしょう。

「耐震等級3に興味があるけれど迷う」という方は、ハウスメーカーや住宅建設会社に相談するのがおすすめです。私たちフジケンは、愛知県の岡崎市エリアを中心に耐震性が高い住宅を販売しています。ぜひお気軽にご相談ください。

耐震等級3の認定を受ける流れと必要な費用

耐震等級3の認定を受けるためには、設計段階から第三者機関による審査を経る必要があります。そのため、住宅を建てる際には、事前に業者へ耐震等級3を希望する旨を伝えなくてはいけません。認定の取得にかかる費用の目安は、20〜40万円程度です。

認定を受ける流れ

耐震等級3の認定を受けるには、国土交通大臣に登録されている第三者機関に住宅性能評価の審査を依頼し、合格する必要があります。

審査は「設計性能評価」と「建築性能評価」の2段階です。

設計性能評価では、設計図や構造計算が耐震等級3の基準を満たしているか、図面によって確認されます。

建築性能評価での評価方法は、現場検査です。設計性能評価での設計どおりに工事が進められているか、建設工事中と完成段階で複数回確認します。

具体的な手続きや審査の進め方については、ハウスメーカーや住宅建設会社に相談してみましょう。各社で手続きや対応が異なることがあるため、事前に確認しておくとスムーズに進められます。

認定に必要な費用

耐震等級3の認定を受ける際には、住宅の購入費用とは別に、構造計算と申請において費用が発生します。

構造計算は、建物の重さや荷重などを計算し、地震や台風などの圧力に耐えられるか計算することです。

建物の面積などにもよりますが、構造計算には10万〜20万円ほどかかります。

申請費用は、住宅性能表示制度の評価機関に支払うもので、10万〜20万円が目安です。

構造計算と申請費用を合わせると、20〜40万円ほどかかるでしょう。

ただし、実際にかかる費用は設計事務所やハウスメーカーによって異なるため、事前に見積もりを取って確認するのがおすすめです。

長く安心して住める家を建てるなら耐震等級3を検討しょう

耐震等級3は、最も高い耐震性能を持つ住宅基準で、震度7ほどの地震にも耐えられる設計です。

耐震等級1や2と比較して耐震性が高いことから、特に災害拠点となる消防署や警察署にも採用されています。

耐震等級3の住宅を建てることで、地震保険の割引や住宅ローンの金利優遇などの経済的メリットも享受できます。

しかし、建築コストが上がることや間取りの自由度が制限される点はデメリットです。

住宅購入時には、耐震等級3のメリットとデメリットをふまえ、どのような住まいをつくるか考えましょう。 フジケンでは、耐震等級3の安心して暮らせる住宅をつくっています。耐震等級に関するお悩みや疑問があれば、いつでもお気軽にご相談ください。